|

Le cerveau est un complexe constitué de milliards de neurones. Ces neurones représentent un réseau neuronal composant l’entité fonctionnelle du système nerveux. Nous allons vous présenter la composition générale d’un neurone, puis son fonctionnement au sein du réseau. |

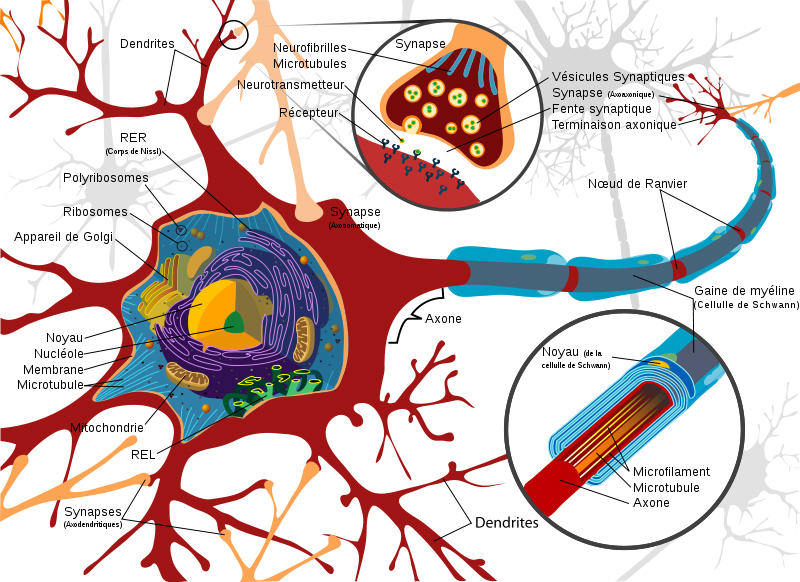

| Constitution d'un neurone Chaque neurone est constitué d’un corps cellulaire nommé péricaryon, ou encore soma, prolongé par un axone unique et plusieurs dendrites. Ces prolongements lient le neurone aux synapses.  Le diamètre du soma varie de 5 à 120 µm selon le type de neurone. Il est constitué d'un cytoplasme et d'un noyau. Le cytoplasme contient le réticulum endoplasmique rugueux, les appareils de Golgi, des mitochondries et des neurofilaments qui se regroupent en faisceaux pour former des neurofibrilles. Concernant le noyau qui est un noyau typique de cellule, il faut savoir qu'il est bloqué à l’interphase. L’interphase est la période du cycle cellulaire caractérisée par un accroissement du volume cellulaire. La cellule transcrit ses gènes et les chromosomes sont dupliqués. Le fait que le noyau du soma soit bloqué à l'interphase est ce qui empêche la division provoquant ainsi une non duplication des chromosomes, rendant chaque neurone unique. L’axone est l’élément qui conduit l’influx nerveux (ou potentiel d’action) par un mouvement centrifuge. C’est une fibre nerveuse dont le diamètre varie de 1 à 15 µm. Deux axones sont éloignés l’un de l’autre d’un espace qui peut aller de 1 mm à plus d’un mètre. L’origine de l’axone est appelé cône d’émergence ou zone gâchette. C’est une zone riche en microtubules qui participe à la genèse du potentiel d’action. Il se ramifie vers une arborisation terminale. Chacune des ramifications est terminée par un bouton synaptique. De plus, certains axones sont recouverts de gaines. Ces gaines sont formées par des cellules gliales, des cellules de Schwann et d’oligodendrocytes. Les cellules gliales donnent une plus grande vitesse de transmission de l’information nerveuse (pour un axone sur trois). Les cellules de Schwann se trouvent dans le système nerveux périphérique, et les oligodendrocytes dans le système nerveux central. Les deux assurent la myélinisation des axones, c'est-à-dire leur isolation électrique qui permet d’optimiser la vitesse de transmission de l’information. Les dendrites sont nombreuses (environs 100 000), courtes, et ramifiées dès l’origine. Elles sont parfois recouvertes d’épines dendritiques. Elles ne contiennent pas de micro vésicules permettant la transmission de l’information à l'extérieur du neurone mais conduisent l’influx nerveux induit à son extrémité jusqu’au soma. On peut identifier d'après leurs constitutions que les dendrites servent d' « entrées » pour les signaux (Input), et les axones de « sorties » (Output). Le contact entre chacune des cellules nerveuses est établit grâce aux synapses (environs 10 000 par neurone). Transmission synaptique | |

|

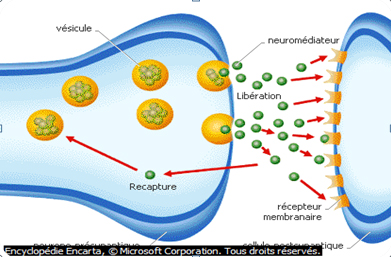

A l’intérieur d’un neurone, l’information se déplace sous forme de signal électrique. Seulement, elle ne peut se transmettre d’un neurone à un autre que sous forme chimique. En effet, la majorité des synapses possède des récepteurs chimiques, et même s’il existe des synapses électriques, celles-ci se font plus rares. La grande différence entre les deux sont que les chimiques font appel à des neurotransmetteurs, alors que les autres non. |

| Un neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs (appelés également neuromédiateurs) sont des molécules libérées par les synapses. Ils jouent le rôle de messagers chimiques c'est-à-dire qu’ils permettent la transmission de l’influx nerveux entre les neurones et d’une réponse biologique au niveau de l’organe cible. Lors de leur libération, les molécules messagères se fixent sur le neurone ou la cellule effectrice. Elles déclenchent ainsi une succession de réactions biochimiques à l’intérieur de la cellule. Il existe de nombreux neurotransmetteurs aux effets très différents. On peut les répartir en trois classes chimiques: les amines, les acides aminés et les peptides. Potentiel d’actions et de repos. Les différences de potentiels sont calculées à partir d’une différence de concentration entre l’intérieur et l’extérieur du neurone. Lorsque qu’il n’y a pas d’influx nerveux (au repos) il existe une différence de potentiel négative (de l'ordre de -60 mV à -90 mV), appelée potentiel de repos, entre la face interne de la membrane du neurone et sa face externe. L’influx nerveux se caractérise par une modification instantanée (de l’ordre du millième de seconde) de la perméabilité de la membrane du neurone. En effet, lorsque des ions sodium pénètrent dans la cellule, le potentiel de la membrane prend une valeur positive (environ +35mV). C’est la dépolarisation. Puis très rapidement, des ions potassium sortent de la cellule. Le potentiel de la membrane reprend alors une valeur négative et plus basse que la valeur du potentiel de repos, on parle de repolarisation. Enfin il y a une phase de retour à la normale que l'on qualifie d'hyperpolarisation. Le potentiel d’action est l’ensemble de ces trois phases (la dépolarisation, la repolarisation et l’hyperpolarisation). Il se propage de proche en proche le long de l'axone du neurone. Dans une synapse chimique, l'extrémité de l'axone du neurone pré-synaptique contient des vésicules remplies de neuromédiateurs. L'arrivée d'un influx nerveux (potentiel d'action) provoque la migration des vésicules et leur fusion avec la membrane du neurone. Cette fusion permet la libération des molécules de neuromédiateurs dans l'espace synaptique. Ces molécules vont ensuite se fixer sur les récepteurs membranaires spécifiques de la cellule post-synaptique, ce qui déclenche chez cette dernière une réponse appropriée (nouvel influx nerveux s'il s'agit d'un neurone, contraction s'il s'agit d'une cellule musculaire). | |